上皮内新生物とは?悪性新生物との違いやリスクを解説

ここでは、がん保険に加入する際に知っておきたい上皮内新生物の知識や、悪性新生物との違い、保険の適用範囲等について解説します。

この記事のポイント

- がんは、転移のリスクが低い「上皮内新生物」と、がん細胞が細胞や粘膜の奥深くまで浸潤している「悪性新生物」に大別される

- 上皮内新生物と診断される部位のなかには、女性特有の部位も多い

- がん保険によっては、上皮内新生物は給付金の対象外であったり、満額を受取れなかったりする場合がある

- がんのさまざまなリスクに備えたい場合は、上皮内新生物も保障対象になっているがん保険の検討もおすすめ

上皮内新生物と悪性新生物との違い

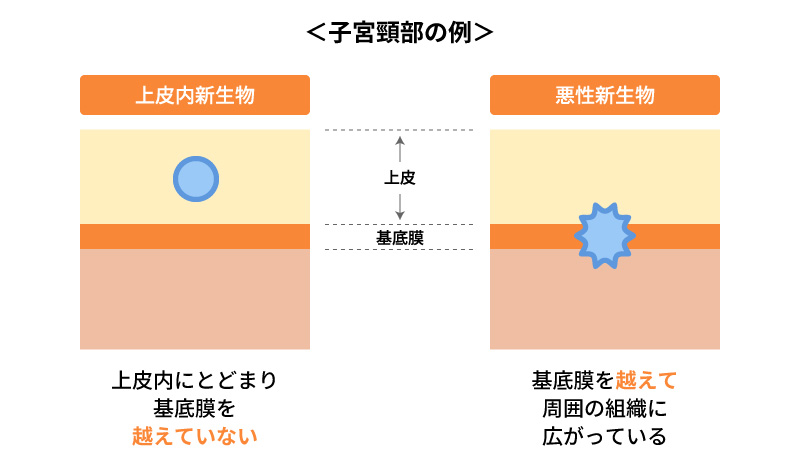

がんは、大きく「上皮内新生物」と「悪性新生物」に分けられます。上皮内新生物と悪性新生物は、性質や進行度に大きな違いがあります。

■上皮内新生物と悪性新生物のイメージ図(部位により異なる)

上皮内新生物とは

上皮内新生物とは、病変が臓器等の上皮(粘膜層)部分にとどまり、上皮組織とその下層の組織を隔てる薄い膜である「基底膜」を越えていない状態を指します。この段階では転移のリスクが低く、早期に切除すれば再発の可能性もほとんどないといえるでしょう。

ただし、放置すると悪性新生物へ進行するおそれがあります。

悪性新生物とは

悪性新生物は、がん細胞が増殖し、周囲の組織や臓器に広がったり、血管等を介して体内のあちこちに転移したりする病気です。一般的にがんといえば、悪性新生物を指します。

進行すると生命を脅かすこともあるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。一般的には、早期発見できた場合は、手術や放射線治療等を行い、転移している場合は化学療法を行います。また、治療後も再発や転移がないかを確認するために経過観察が必要になります。

上皮内新生物と診断される割合が多い部位

厚生労働省が発表した「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」によると、がんと診断された人のうち、上皮内新生物に該当する人は全体の11.0%です。また、上皮内新生物と診断される部位としては、子宮頸部や膀胱、大腸(結腸・直腸)、皮膚、乳房等が挙げられます。

なかでも、女性特有の部位における割合が高く、特に子宮頸部では68.8%と高い数値を示しています。このことから、女性にとっては、上皮内新生物への備えが重要であるといえるでしょう。

上皮内新生物は無症状のことも多く、発見が遅れるケースもあります。気づいた時には進行していた、という事態を避けるためにも、定期的にがん検診を受けることが大切です。

※出典:厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」P.42

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001476689.pdf

女性のがん保険の必要性については、以下の記事をご覧ください。

女性はがん保険に加入すべき?子宮頸がんや乳がんに備える保険の選び方

がん保険で上皮内新生物に備えられる?

上皮内新生物を保障対象とするがん保険であれば、そのリスクに備えることが可能です。上皮内新生物はがんの一種とされるため、がん保険の保障対象に含まれている場合があります。ただし、すべてのがん保険が上皮内新生物を保障しているわけではありません。

がん保険に加入すると、がんと診断された時やがん治療のための手術を受けた時等に、契約内容に応じて給付金を受取れます。

悪性新生物であれば、ほとんどのがん保険で給付金の対象となるでしょう。しかし、上皮内新生物の保障については、保険会社や保険商品によって異なり、給付金の対象外となっていたり、給付額が制限されていたりするケースもあります。

例えば、がん診断給付金を受取れるがん保険の場合、上皮内新生物に対する扱いは以下の3パターンに分かれます。

<上皮内新生物に対するがん診断給付金のパターン>

- 同額保障:悪性新生物と同じ金額のがん診断給付金が受取れる

- 一部保障:悪性新生物よりも少ない金額が設定されている

- 保障対象外:上皮内新生物は対象外となっており、給付金は受取れない

加入している保険や契約内容によって保障範囲は異なるため、事前の確認が欠かせません。また、保障内容の変更が可能な場合は、必要に応じて見直しを検討するのもひとつの方法です。

がん保険については、以下の記事をご覧ください。

がん保険とは?医療保険との違いや選び方、加入時の注意点を解説

上皮内新生物の保障があるがん保険に加入したほうがいい?

がんのさまざまなリスクに備えたいと考える人には、上皮内新生物も保障対象とするがん保険の検討をおすすめします。

上皮内新生物は、転移のリスクが低く、適切に治療すれば再発の可能性がほとんどないといわれています。そのため、「上皮内新生物への保障は必要ない」「がん保険は悪性新生物の保障に絞って、保険料を抑えたい」と考える人もいるかもしれません。

しかし、上皮内新生物であっても、手術や入院が必要になる場合もあります。また、転移の可能性が低いとはいえ、実際に診断されると不安が大きくなるものです。

そのような時でも、上皮内新生物を保障するがん保険に加入していれば、経済的な備えがあることで安心して治療に専念できるでしょう。

がん保険の必要性については、以下の記事をご覧ください。

がん保険はいらない?不要といわれる理由や必要性が高い場合を解説

上皮内新生物や悪性新生物は早期発見・早期治療が重要

上皮内新生物や悪性新生物は、早期に発見して適切に対処することで、治療の負担を軽減し、予後を大きく改善できます。特に上皮内新生物は、基底膜を越える前に発見される病変であり、早期に切除すれば再発や転移のリスクが極めて低く、完治も期待できます。そのため、定期的にがん検診を受けることは非常に重要です。

がん保険で上皮内新生物のリスクに備えるには、加入を検討している保険商品の保障内容をしっかり確認する必要があります。がん保険と一口にいっても、上皮内新生物の扱いは保険会社や保険商品によって異なります。上皮内新生物が保障の対象になっている場合でも、悪性新生物に比べて給付金が少額に設定されていることがあるため、注意が必要です。

がん保険を選ぶ際は、自分に必要な保障内容を明確にした上で、各商品の特徴を比較検討しましょう。自分に合った保険選びが難しい場合は、一人で悩まず、保険の専門家に相談するのもひとつの方法です。「ほけんの窓口」では、保険のプランに関する質問や見積もり等が、何度でも無料で相談できます。がん保険に関する疑問や不安がある場合も、ぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。

上皮内新生物についてよくある質問

上皮内新生物について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。

- 上皮内新生物とはどのような状態ですか?

- 上皮内新生物とは、がん細胞が基底膜を越えず、臓器等の上皮(粘膜層)部分にとどまっている状態を指します。基底膜とは、上皮組織とその下の組織を隔てる薄い膜のことです。上皮内新生物は、放置すると悪性新生物に進行するおそれがあるものの、早期に適切な治療を行えば、転移や再発の可能性は低いといわれています。

- 上皮内新生物はがんとは異なりますか?

- 上皮内新生物はがんの一種です。しかし、一般的にがんと呼ばれるのは、悪性新生物です。上皮内新生物はがん細胞が上皮にとどまっており、転移の可能性は高くありません。それに対して、悪性新生物は転移の可能性が高く、進行すると生命を脅かすこともあります。また、治療後も、再発や転移がないか検査を続けていく必要があります。

- がん保険で上皮内新生物に備えられますか?

- がん保険で上皮内新生物に備えることは可能です。しかし、すべてのがん保険が上皮内新生物を保障対象としているわけではありません。保障対象の悪性新生物と診断された場合は、がん保険で給付金を受取れますが、上皮内新生物の扱いは保険会社や保険商品によって異なります。保険会社や保険商品によっては、上皮内新生物は給付金の対象外であったり、満額が受取れなかったりする場合があります。

- 上皮内新生物への保障は必要ですか?

- がんのさまざまなリスクに備えたいという場合は、上皮内新生物も保障対象になっているがん保険を選ぶといいでしょう。上皮内新生物は、適切な治療を行えば再発のリスクがほとんどないといわれていますが、手術や入院の可能性がないわけではありません。手術や入院になると費用が発生します。また、転移の可能性が低いとはいえ、上皮内新生物と診断されると不安が大きくなってしまうかもしれません。

そのような場合でも、上皮内新生物に対する保障を備えたがん保険に加入しておけば、安心して治療に専念できます。

監修者プロフィール

明星 智洋

日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導医

熊本大学医学部卒業。岡山大学病院にて研修後、呉共済病院や虎の門病院、がん研有明病院等で経験を積む。現在は江戸川病院の副院長、腫瘍血液内科部長・東京がん免疫治療センター長・プレシジョンメディスンセンター長を兼任。血液疾患全般、がんの化学療法全般の最前線で先進的治療を行っている。朝日放送「たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学」等、テレビ出演や医学監修多数。

黒川 一美

日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

FPサテライト株式会社 流山サテライトオフィスマネージャー

FPサテライト株式会社 流山サテライトオフィスマネージャー

大学院修了後、IT企業や通信事業者でセールスエンジニア兼企画職として働く。保険や税制の執筆業務を得意とし、年間約150本の執筆・監修を行う。通信事業者での経験を活かし、通信費削減に関する情報提供にも力を入れる。地域とのつながりを重視し、3人の子育てをしながら「地域×FP」をテーマに空き家問題や創業支援に取り組む。