がん経験者でも入れる保険はある?保障内容や選び方を解説

ここでは、がん経験者でも加入しやすい保険の種類や特徴、選び方、加入時の注意点について詳しく解説します。

この記事のポイント

- がん経験者でも条件によっては保険に加入できる

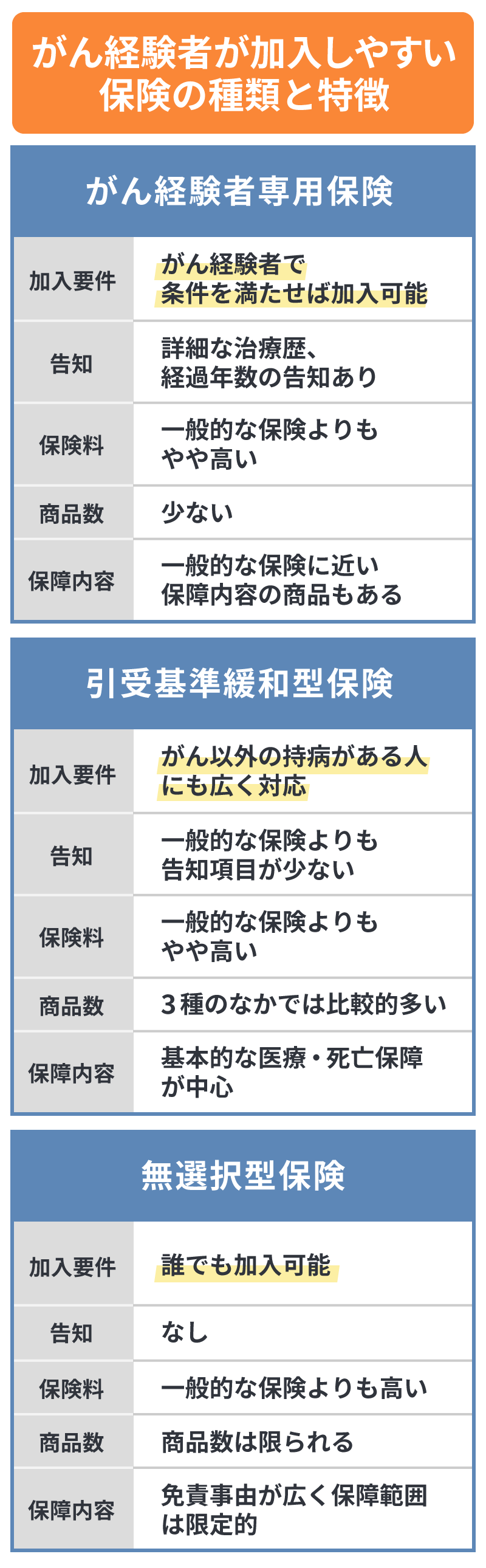

- がん経験者が加入しやすい保険は「がん経験者専用保険」「引受基準緩和型保険」「無選択型保険」

- 保険選びの際は、保障を充実させやすく保険料が割安なものから順に検討すること

- がん経験者の引受基準は保険会社によって異なるため、複数社の保険商品を比較検討することが大切

がん経験者でも保険に入れる?加入が難しい理由

がん経験者が一般的な保険に加入することは、難しいケースが多いといわれています。

仮に加入できたとしても、がんに関連する給付が対象外になったり、割増保険料が適用されたりと、条件付きでの加入となることが一般的です。

現在、日本における病気による死亡原因のなかでもっとも多いのが、がんです。さらに、再発リスクがあるため、がん経験者は他の加入者に比べて健康リスクが高いといえます。そのため、保険料の公平性を保つ観点から、加入を制限せざるをえないのが実情です。

一方で、実際には多くの人が生涯のうちにがんを経験しており、がん治療後に社会復帰し、働きながら生活する人も増えています。国立研究開発法人国立がん研究センターの「最新がん統計」(2021年)によると、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、男性63.3%、女性50.8%にのぼります。

こうした背景を受け、近年ではがん経験者でも加入しやすい保険商品も登場しています。

「がんになったらもう保険には入れない」と決めつけず、自分に合った保険がないか検討してみることが大切です。

がん保険については、以下の記事をご覧ください。

がん保険とは?医療保険との違いや選び方、加入時の注意点を解説

※出典:国立がん研究センターがん情報サービス「最新がん統計」

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html

がん経験者が加入しやすい保険は、主に3種類

がん経験者でも加入しやすい保険には、主に「がん経験者専用保険」「引受基準緩和型保険」「無選択型保険」の3種類があります。

それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。

がん経験者専用保険

がん経験者専用保険は、がん治療中や経過観察中、または過去にがん治療を受けた人を対象に設計された保険商品です。

一般的な医療保険やがん保険では加入が難しい場合でも、再発や転移に備えられる保障が確保できるのが特徴です。がん経験者専用の死亡保険も登場しており、「がんを経験したけど、再発や転移に備えたい」「がん治療中でも万が一に備えたい」と考える人にとって、選択肢のひとつになるでしょう。

保険商品によっては、申込み可能ながんの部位やステージが限定されていたり、治療から一定年数(3~5年)を経過していることが条件となっていたりと、加入条件はさまざまです。

加入にあたっては詳細な告知が必要ですが、条件を満たせば一般的な保険に近い保障を受けられる商品もあります。

ただし、商品数はまだ少なく、一般的な保険よりも保険料が割高になるケースもあることに注意が必要です。

引受基準緩和型保険

引受基準緩和型保険は、一般的な保険よりも加入時の審査がゆるやかな保険商品で、限定告知型保険とも呼ばれます。

保険の加入時に、健康状態等について保険会社に告知する必要がありますが、一般的な保険の告知項目が7~10項目程度であるのに対し、引受基準緩和型保険は3~6項目程度です。

ただし、がんについては、過去5年以内の治療歴を問うケースが多く、治療から5年以上経過していないと加入が難しい場合があります。

また、一般的な保険よりも保険料が割高で、加入後一定期間は保険金額や給付金額が減額される場合もあることに注意が必要です。

無選択型保険

無選択型保険は、健康状態の告知や医師の診査が不要で加入できる保険です。無告知型保険とも呼ばれます。

がんを経験していても、それを理由に加入を断られることはありません。ただし、保険料は引受基準緩和型保険よりもさらに割高で、一般的な保険や引受基準緩和型保険に比べて保障内容が限定されている場合が多いため、注意が必要です。

「一般的な保険や引受基準緩和型保険への加入は難しいけど、保険に入りたい」という場合に、検討するといいでしょう。

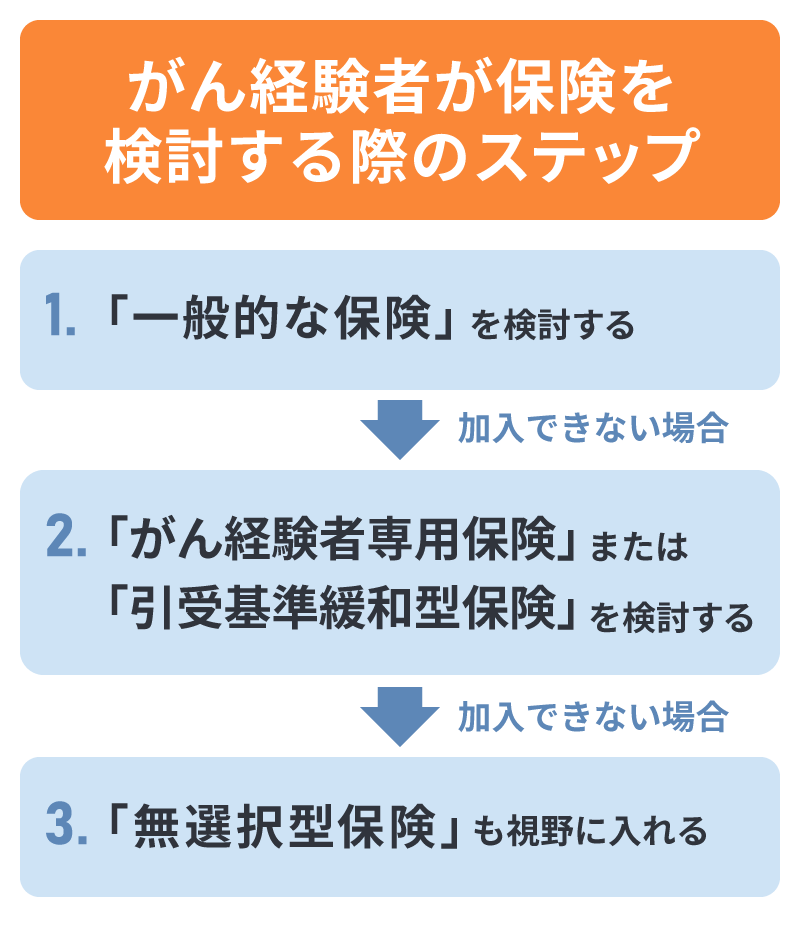

がん経験者が保険を検討する際のステップ

実際に、がん経験者が保険を検討する場合は、まず「保障が充実していて保険料が割安なもの」から順に見ていくのが基本です。

初めに、一般的な保険に入れないかを確認し、難しい場合は、がん経験者専用保険または引受基準緩和型保険、最後に無選択型保険の順で検討を進めるといいでしょう。

加入のしやすさだけでなく、「自分に必要な保障を準備できるか」「保険料の負担は適切か」といった点にも注目して選ぶことが大切です。

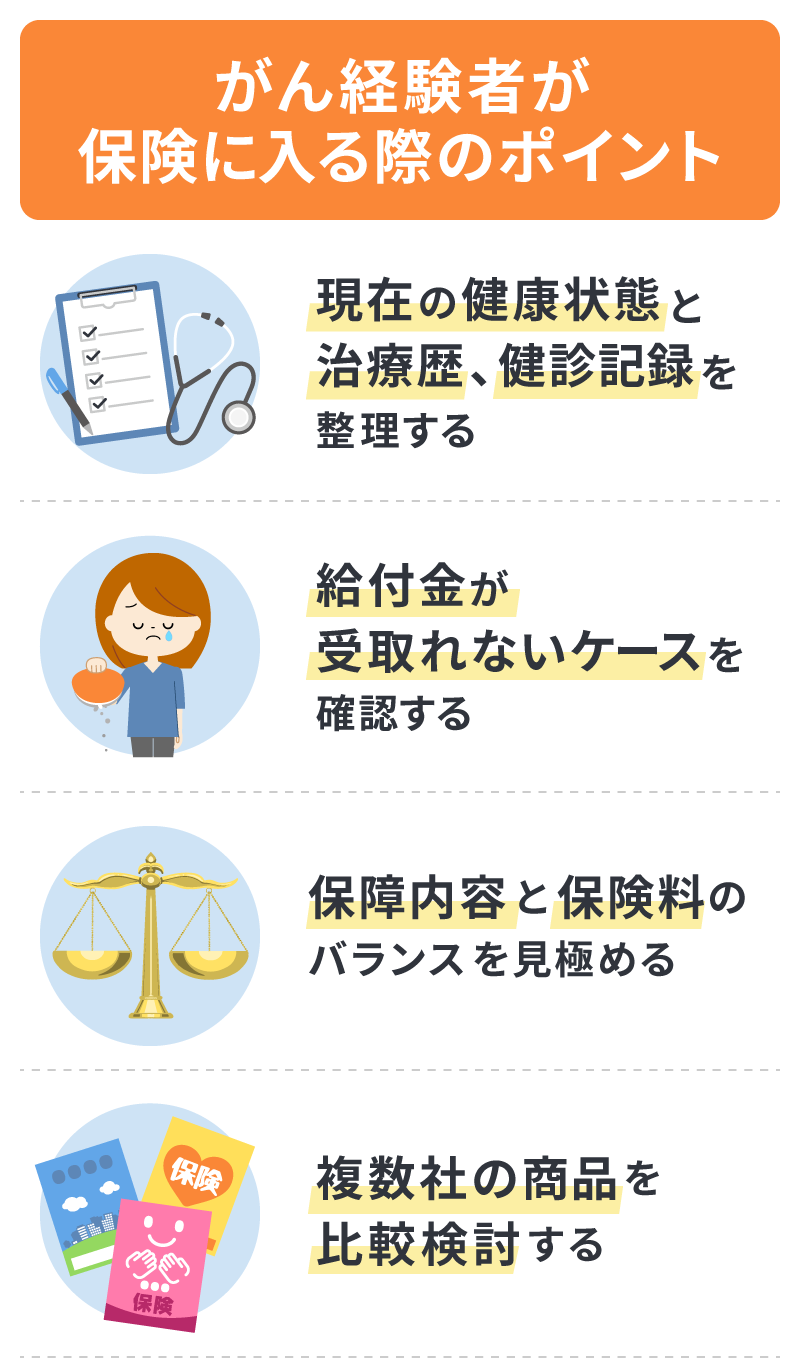

がん経験者が保険に入る際のポイント

がん経験者が保険に入る際に意識したいポイントは、以下の4つです。

現在の健康状態と治療歴、健診記録を整理する

保険に入る際には、現在の健康状態と治療歴に加え、健診記録を整理することが重要です。

がん治療終了からの経過年数や、再発の有無、定期健診の結果や頻度を正確に把握し、保険会社に提出する告知書には誤りのないよう記入しましょう。

給付金が受取れないケースを確認する

給付金が受取れないケースを確認することも、保険に入る際の大切なポイントです。

がん経験者の場合、加入から一定期間は保障が制限されたり、過去に治療したがんの部位や再発のリスクが高いとされる部位が保障の対象外になったりするケースもあります。

加入前に、約款等を十分確認し、どのような条件で保障が受けられるのかを理解しておくと安心です。

保障内容と保険料のバランスを見極める

がん経験者が加入しやすい保険は、一般的な保険に比べて保険料が割高になる傾向があります。そのため、保険を検討する際は、保障内容と保険料のバランスを見極めた上で、自分の状況に合った保険を選ぶことが大切です。

家計に無理のない範囲で、必要な保障を準備できるかを基準に検討しましょう。

複数社の商品を比較検討する

がん経験者が保険を検討する際は、一社だけで判断せず、複数社の保険商品を比較することが大切です。

がん経験者に対する引受基準は保険会社によって異なるため、ある保険会社で断られたとしても、別の保険会社の保険商品には加入できるかもしれません。

医療保険の商品については、以下のページをご覧ください。

医療保険 商品一覧・比較

過去にがんを経験した人も、自分に合った保険を選ぼう

がん経験者は保険加入が難しいと思われがちですが、選択肢がないわけではありません。過去にがんと診断されたことのある人でも、条件によっては保険に加入できる可能性があります。

「がんになったことがあるけれど、保険に加入したい」という場合は、現在の健康状態を正しく把握した上で、保障内容と保険料のバランスを確認し、自分に合った保険を選ぶことが大切です。

保険選びで迷った時には、ぜひ「ほけんの窓口」にご相談ください。

がん経験者の保険についてよくある質問

がん経験者の保険について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。

- がん経験者でも保険に加入できる?

- がん経験者は一般的に保険に入りにくいといわれていますが、条件によっては加入が可能です。日本では生涯のうちにがんを経験する人も多く、がん治療後に社会復帰し、働きながら生活する人も増えています。こうした背景から、がん経験者でも加入しやすい保険商品が登場しています。

- がん経験者の場合、どのように保険を選べばいい?

- がん経験者でも加入しやすい保険には、「がん経験者専用保険」「引受基準緩和型保険」「無選択型保険」があります。まずは一般的な保険に入れないかを確認した上で、がん経験者専用保険または引受基準緩和型保険、無選択型保険という順で、保障を充実させやすく保険料が割安なものから検討を進めていくといいでしょう。

- がん経験者が保険加入する際のポイントは?

- がん経験者が保険に加入する際には、現在の健康状態と治療歴、健診記録を把握し、給付金が受取れないケースや、保障内容と保険料のバランスを確認する必要があります。

また、保険会社によっても加入条件が変わるため、複数社の保険商品を比較検討して選ぶことが大切です。

監修者プロフィール

原 絢子

日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャル・プランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。